Datenschutzerklärung für WordPress-Websites

Die Datenschutzerklärung spielt eine entscheidende Rolle für Websites, die auf der WordPress-Plattform betrieben werden. Als beliebtes Content-Management-System (CMS) bietet WordPress zahlreiche Funktionen und Möglichkeiten zur Anpassung, erfordert aber auch eine sorgfältige Beachtung der Datenschutzbestimmungen.

Im Folgenden werden wichtige Aspekte behandelt, die bei der Erstellung einer Datenschutzerklärung für WordPress-Websites berücksichtigt werden sollten:

Datenschutzerklärung anpassen

Es ist wichtig, dass die Datenschutzerklärung Ihrer WordPress-Website den geltenden Gesetzen entspricht und alle erforderlichen Informationen enthält. Dazu gehören Angaben zur Datenerhebung, -verarbeitung und -speicherung sowie zur Kontaktaufnahme bei Datenschutzanfragen.

Cookies und Tracking

WordPress verwendet standardmäßig Cookies für verschiedene Zwecke wie die Verbesserung der Benutzererfahrung und das Tracking von Besucheraktivitäten. In der Datenschutzerklärung sollten Sie klar angeben, welche Arten von Cookies verwendet werden und wie Besucher ihre Einwilligung dazu geben können.

Datenschutzrichtlinien von Drittanbietern

Viele WordPress-Websites integrieren Plugins oder Tools von Drittanbietern, die möglicherweise eigene Datenschutzrichtlinien haben. Stellen Sie sicher, dass in Ihrer Datenschutzerklärung auch auf diese externen Richtlinien verwiesen wird.

Datenschutzkonforme Formulare

Wenn Ihre Website Formulare zur Dateneingabe enthält (z.B. Kontaktformulare oder Newsletter-Anmeldungen), müssen diese datenschutzkonform gestaltet sein. Informieren Sie die Nutzer darüber, welche Daten erfasst werden und wie sie geschützt werden.

Aktualisierung der Datenschutzerklärung

Die Datenschutzgesetze ändern sich regelmäßig, daher ist es wichtig, Ihre Datenschutzerklärung regelmäßig zu überprüfen und anzupassen. Halten Sie sich über aktuelle Entwicklungen auf dem Gebiet des Datenschutzes auf dem Laufenden.

Mit einer sorgfältig ausgearbeiteten Datenschutzerklärung können WordPress-Betreiber das Vertrauen ihrer Besucher stärken und gleichzeitig sicherstellen, dass sie den gesetzlichen Anforderungen gerecht werden. Nehmen Sie sich Zeit für die Erstellung einer transparenten und verständlichen Datenschutzrichtlinie für Ihre Website.

Häufig gestellte Fragen zur Datenschutzerklärung für WordPress-Websites: Wichtige Informationen und gesetzliche Anforderungen

- Welche Informationen müssen in der Datenschutzerklärung für eine WordPress-Website enthalten sein?

- Wie gehe ich mit Cookies und Tracking auf meiner WordPress-Website datenschutzkonform um?

- Muss ich in meiner Datenschutzerklärung auf die Datenschutzrichtlinien von Drittanbietern hinweisen, die ich auf meiner WordPress-Website verwende?

- Was muss ich beachten, wenn meine WordPress-Website Formulare zur Dateneingabe enthält?

- Wie oft sollte ich meine Datenschutzerklärung für meine WordPress-Website aktualisieren?

- Benötige ich eine Einwilligung der Besucher meiner WordPress-Website für das Setzen von Cookies?

- Welche Plugins oder Tools kann ich auf meiner WordPress-Website verwenden, um die Datenschutzbestimmungen zu erfüllen?

- Wie kann ich sicherstellen, dass meine Datenschutzerklärung den aktuellen gesetzlichen Anforderungen entspricht?

- Sind bestimmte Inhalte in der Datenschutzerklärung einer deutschen WordPress-Website gesetzlich vorgeschrieben?

Welche Informationen müssen in der Datenschutzerklärung für eine WordPress-Website enthalten sein?

In der Datenschutzerklärung für eine WordPress-Website sollten verschiedene Informationen enthalten sein, um den gesetzlichen Anforderungen gerecht zu werden. Dazu gehören Angaben zur Art und Weise der Datenerhebung, -verarbeitung und -speicherung auf der Website. Es ist wichtig, transparent über die Verwendung von Cookies und Tracking-Tools zu informieren sowie darüber, wie Besucher ihre Einwilligung dazu geben können. Zudem sollten Informationen zu den Rechten der Nutzer in Bezug auf ihre persönlichen Daten, Kontaktdaten des Datenschutzbeauftragten (falls vorhanden) und Hinweise auf externe Datenschutzrichtlinien von Drittanbietern, wie z.B. Plugins oder Tools, enthalten sein. Eine klare und verständliche Datenschutzerklärung schafft Vertrauen bei den Besuchern der Website und zeigt die Einhaltung der Datenschutzbestimmungen.

Wie gehe ich mit Cookies und Tracking auf meiner WordPress-Website datenschutzkonform um?

Bei der datenschutzkonformen Handhabung von Cookies und Tracking auf einer WordPress-Website ist es wichtig, transparent und informierend zu agieren. Zunächst sollten Website-Betreiber in der Datenschutzerklärung klar darlegen, welche Arten von Cookies verwendet werden, zu welchen Zwecken sie eingesetzt werden und wie Besucher ihre Einwilligung dazu geben können. Es empfiehlt sich, ein Cookie-Banner zu implementieren, das Besucher über die Verwendung von Cookies informiert und ihnen die Möglichkeit gibt, ihre Zustimmung zu erteilen oder abzulehnen. Darüber hinaus ist es ratsam, Tracking-Tools datenschutzkonform einzurichten und sicherzustellen, dass Nutzer über die Erfassung und Verarbeitung ihrer Daten informiert werden. Durch diese Maßnahmen können Website-Betreiber den Datenschutz auf ihrer WordPress-Website gewährleisten und das Vertrauen der Besucher stärken.

Muss ich in meiner Datenschutzerklärung auf die Datenschutzrichtlinien von Drittanbietern hinweisen, die ich auf meiner WordPress-Website verwende?

Ja, in Ihrer Datenschutzerklärung für Ihre WordPress-Website sollten Sie unbedingt auf die Datenschutzrichtlinien von Drittanbietern hinweisen, die Sie verwenden. Dies umfasst Plugins, Tools oder andere Dienste von externen Anbietern, die möglicherweise Daten Ihrer Besucher erfassen oder verarbeiten. Indem Sie in Ihrer Datenschutzerklärung auf diese externen Datenschutzrichtlinien verweisen, informieren Sie Ihre Besucher transparent über die Verwendung ihrer Daten durch Drittanbieter und tragen dazu bei, dass Ihre Website den geltenden Datenschutzbestimmungen entspricht.

Was muss ich beachten, wenn meine WordPress-Website Formulare zur Dateneingabe enthält?

Wenn Ihre WordPress-Website Formulare zur Dateneingabe enthält, gibt es einige wichtige Punkte zu beachten in Bezug auf den Datenschutz. Zunächst sollten Sie transparent darüber informieren, welche Daten über diese Formulare erfasst werden und zu welchem Zweck sie verwendet werden. Es ist entscheidend, dass die Nutzer darüber aufgeklärt werden, wie ihre Daten geschützt und verarbeitet werden. Darüber hinaus müssen Sie sicherstellen, dass die Formulare datenschutzkonform gestaltet sind und den gesetzlichen Anforderungen entsprechen. Dies beinhaltet unter anderem die Einholung der ausdrücklichen Einwilligung der Nutzer zur Datenerhebung sowie die Implementierung geeigneter Sicherheitsmaßnahmen, um die übermittelten Daten vor unbefugtem Zugriff zu schützen. Durch eine klare und verständliche Datenschutzerklärung können Sie das Vertrauen Ihrer Website-Besucher stärken und deren Datenschutzbedenken ernst nehmen.

Wie oft sollte ich meine Datenschutzerklärung für meine WordPress-Website aktualisieren?

Es wird empfohlen, die Datenschutzerklärung für Ihre WordPress-Website regelmäßig zu aktualisieren, insbesondere wenn sich die Datenschutzgesetze ändern oder wenn Sie neue Funktionen hinzufügen, die die Datenerfassung beeinflussen. Es ist ratsam, mindestens einmal im Jahr eine Überprüfung Ihrer Datenschutzrichtlinie vorzunehmen, um sicherzustellen, dass sie den aktuellen Anforderungen entspricht und alle relevanten Informationen korrekt wiedergibt. Darüber hinaus sollten Sie Ihre Datenschutzerklärung aktualisieren, wenn sich Ihre Geschäftspraktiken ändern oder wenn Sie mit Drittanbietern zusammenarbeiten, die Auswirkungen auf die Datenverarbeitung haben könnten. Eine regelmäßige Aktualisierung Ihrer Datenschutzerklärung trägt dazu bei, dass Ihre Website den geltenden Datenschutzbestimmungen entspricht und das Vertrauen Ihrer Besucher in den Umgang mit ihren Daten stärkt.

Benötige ich eine Einwilligung der Besucher meiner WordPress-Website für das Setzen von Cookies?

Für das Setzen von Cookies auf Ihrer WordPress-Website benötigen Sie in der Regel die Einwilligung der Besucher gemäß den Datenschutzbestimmungen. Cookies werden verwendet, um verschiedene Funktionen bereitzustellen, wie z.B. die Verbesserung der Benutzererfahrung, das Tracking von Besucheraktivitäten oder das Anzeigen personalisierter Inhalte. Da Cookies personenbezogene Daten speichern können, ist es wichtig, dass die Besucher darüber informiert werden und ihnen die Möglichkeit gegeben wird, ihre Einwilligung zu erteilen. Mit Hilfe von Cookie-Banner oder -Pop-ups können Sie transparent darlegen, welche Arten von Cookies auf Ihrer Website verwendet werden und wie die Besucher ihre Zustimmung dazu geben können. Durch die Einhaltung dieser Vorschriften tragen Sie dazu bei, das Vertrauen der Nutzer zu stärken und die Datenschutzkonformität Ihrer WordPress-Website sicherzustellen.

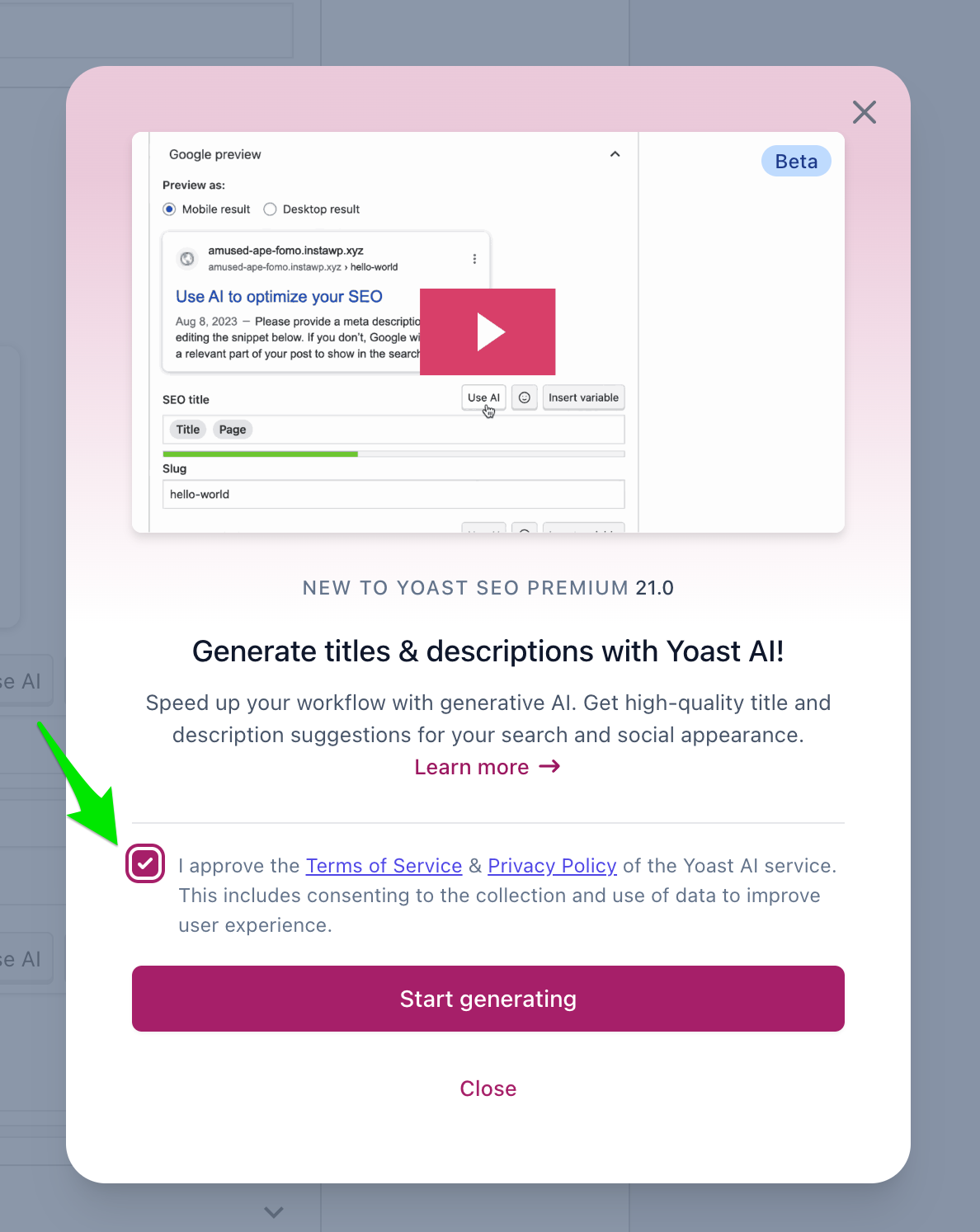

Welche Plugins oder Tools kann ich auf meiner WordPress-Website verwenden, um die Datenschutzbestimmungen zu erfüllen?

Eine häufig gestellte Frage im Zusammenhang mit der Datenschutzerklärung für WordPress-Websites ist, welche Plugins oder Tools verwendet werden können, um die Datenschutzbestimmungen zu erfüllen. Es gibt verschiedene Erweiterungen und Lösungen, die speziell für WordPress entwickelt wurden, um die Einhaltung der Datenschutzrichtlinien zu unterstützen. Dazu gehören beispielsweise Cookie-Banner-Plugins zur Einholung der Zustimmung für die Verwendung von Cookies, Datenschutz-Plugins zur automatischen Generierung von Datenschutzerklärungen oder auch Tools zur sicheren Speicherung von Nutzerdaten. Durch die gezielte Auswahl und Integration solcher Plugins können WordPress-Betreiber sicherstellen, dass ihre Website den datenschutzrechtlichen Anforderungen entspricht und gleichzeitig das Vertrauen der Besucher in den Umgang mit deren Daten stärken.

Wie kann ich sicherstellen, dass meine Datenschutzerklärung den aktuellen gesetzlichen Anforderungen entspricht?

Um sicherzustellen, dass Ihre Datenschutzerklärung den aktuellen gesetzlichen Anforderungen entspricht, ist es ratsam, regelmäßige Überprüfungen und Aktualisierungen vorzunehmen. Halten Sie sich über relevante Gesetzesänderungen und Datenschutzbestimmungen auf dem Laufenden und passen Sie Ihre Datenschutzerklärung entsprechend an. Es empfiehlt sich auch, professionelle Beratung in Anspruch zu nehmen, um sicherzugehen, dass Ihre Datenschutzrichtlinie vollständig und korrekt ist. Durch eine gründliche Prüfung und Anpassung Ihrer Datenschutzerklärung können Sie sicherstellen, dass sie den aktuellen gesetzlichen Anforderungen entspricht und Ihr Unternehmen vor rechtlichen Risiken schützt.

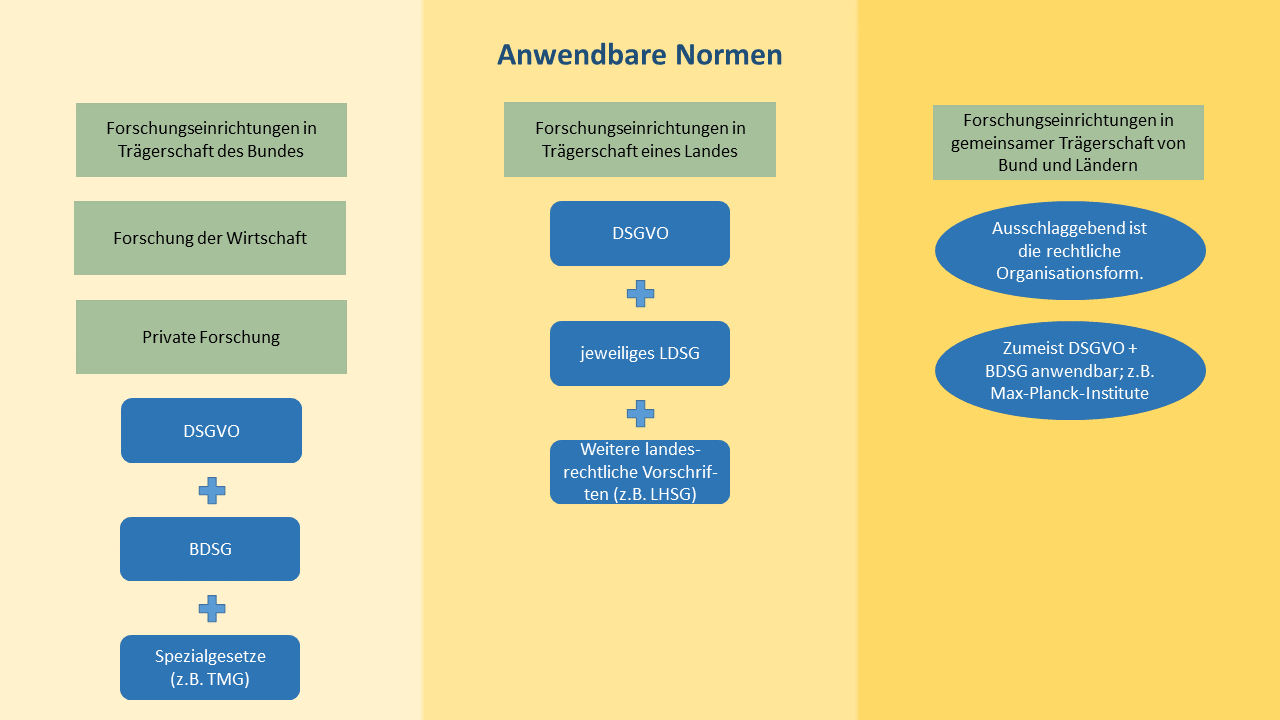

Sind bestimmte Inhalte in der Datenschutzerklärung einer deutschen WordPress-Website gesetzlich vorgeschrieben?

Ja, bestimmte Inhalte in der Datenschutzerklärung einer deutschen WordPress-Website sind gesetzlich vorgeschrieben. Gemäß der Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) müssen Websites transparente Informationen über die Verarbeitung personenbezogener Daten bereitstellen. Dazu gehören Angaben zur Identität des Verantwortlichen, Zwecken der Datenverarbeitung, Rechtsgrundlagen, Speicherdauer, Empfänger von Daten und Rechte der Betroffenen. Darüber hinaus müssen Informationen zu Cookies, Tracking-Tools, Kontaktmöglichkeiten und Datenschutzrechten enthalten sein. Die Einhaltung dieser gesetzlichen Vorgaben ist entscheidend für den Datenschutz und die rechtliche Konformität einer deutschen WordPress-Website.