Risikomanagement im Projektmanagement

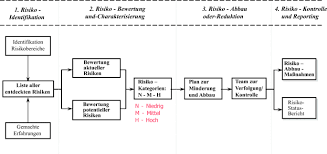

Das Risikomanagement spielt eine entscheidende Rolle im Projektmanagement und ist ein wesentlicher Bestandteil eines erfolgreichen Projekts. Es befasst sich mit der Identifizierung, Bewertung und Kontrolle von Risiken, die das Erreichen der Projektziele gefährden könnten.

Identifikation von Risiken

Der erste Schritt im Risikomanagement ist die Identifikation potenzieller Risiken. Hierbei werden alle möglichen Ereignisse oder Umstände ermittelt, die das Projekt beeinträchtigen könnten. Dies kann von technischen Problemen über Verzögerungen bis hin zu Budgetüberschreitungen reichen.

Bewertung von Risiken

Nach der Identifikation werden die Risiken bewertet, um ihre Auswirkungen und Eintrittswahrscheinlichkeiten zu bestimmen. Dies ermöglicht es dem Projektteam, Prioritäten zu setzen und sich auf die wichtigsten Risiken zu konzentrieren.

Risikokontrolle

Die Risikokontrolle beinhaltet Maßnahmen zur Minimierung oder Beseitigung identifizierter Risiken. Dazu gehören präventive Maßnahmen, wie z.B. Änderungen im Projektplan oder die Implementierung von Sicherheitsvorkehrungen, sowie reaktive Maßnahmen zur Schadensbegrenzung im Falle des Eintretens eines Risikos.

Integration in das Projektmanagement

Ein effektives Risikomanagement sollte fest in den gesamten Projektlebenszyklus integriert sein. Es ist wichtig, dass das Projektteam kontinuierlich die identifizierten Risiken überwacht und bei Bedarf Anpassungen vornimmt, um sicherzustellen, dass das Projekt erfolgreich abgeschlossen wird.

Insgesamt ist das Risikomanagement ein unverzichtbarer Bestandteil des Projektmanagements, der dazu beiträgt, unerwartete Probleme zu minimieren und die Erfolgschancen eines Projekts signifikant zu erhöhen.

Häufig gestellte Fragen zum Risikomanagement im Projektmanagement

- Was versteht man unter Risikomanagement im Projektmanagement?

- Warum ist Risikomanagement im Projektmanagement so wichtig?

- Wie identifiziert man Risiken in einem Projekt?

- Welche Methoden und Tools werden im Risikomanagement im Projektmanagement eingesetzt?

- Wie kann man das Risiko minimieren oder kontrollieren, um den Projekterfolg zu sichern?

Was versteht man unter Risikomanagement im Projektmanagement?

Im Projektmanagement bezieht sich das Risikomanagement auf den Prozess der Identifizierung, Bewertung und Kontrolle von potenziellen Risiken, die den Erfolg eines Projekts gefährden könnten. Es zielt darauf ab, frühzeitig mögliche Störfaktoren zu erkennen und geeignete Maßnahmen zu ergreifen, um diese Risiken zu minimieren oder zu beseitigen. Durch eine systematische Herangehensweise können Projektleiter und Teams besser auf unvorhergesehene Ereignisse vorbereitet sein und sicherstellen, dass das Projekt seine Ziele effizient erreicht. Das Risikomanagement im Projektmanagement ist somit ein wesentlicher Bestandteil, um die Erfolgsaussichten eines Projekts zu verbessern und potenzielle Probleme proaktiv anzugehen.

Warum ist Risikomanagement im Projektmanagement so wichtig?

Risikomanagement im Projektmanagement ist von entscheidender Bedeutung, da es dazu dient, potenzielle Probleme frühzeitig zu erkennen, zu bewerten und ihnen proaktiv entgegenzuwirken. Durch die systematische Identifikation und Bewertung von Risiken können Projekte besser auf unvorhergesehene Ereignisse vorbereitet sein und mögliche negative Auswirkungen minimiert werden. Ein effektives Risikomanagement hilft dabei, die Erfolgschancen eines Projekts signifikant zu erhöhen, indem es das Projektteam in die Lage versetzt, gezielt auf potenzielle Gefahren zu reagieren und strategische Entscheidungen zu treffen, um das Projektziel trotz möglicher Hindernisse erfolgreich zu erreichen.

Wie identifiziert man Risiken in einem Projekt?

Die Identifikation von Risiken in einem Projekt ist ein wichtiger Schritt im Risikomanagement-Prozess. Um Risiken erfolgreich zu identifizieren, ist es entscheidend, eine gründliche Analyse des Projekts durchzuführen. Dies beinhaltet die Bewertung aller potenziellen internen und externen Faktoren, die das Projekt beeinflussen könnten. Zudem ist es hilfreich, Erfahrungen aus früheren Projekten zu nutzen, um ähnliche Risiken zu erkennen und darauf vorbereitet zu sein. Der Einsatz von Techniken wie Brainstorming-Sitzungen, Interviews mit Experten und die Durchführung von Risikoanalysen können ebenfalls dabei helfen, Risiken frühzeitig zu erkennen und angemessen darauf zu reagieren. Letztendlich ist eine kontinuierliche Überwachung und Aktualisierung der identifizierten Risiken während des gesamten Projektlebenszyklus unerlässlich, um sicherzustellen, dass das Projekt erfolgreich abgeschlossen wird.

Welche Methoden und Tools werden im Risikomanagement im Projektmanagement eingesetzt?

Im Risikomanagement im Projektmanagement werden verschiedene Methoden und Tools eingesetzt, um Risiken effektiv zu identifizieren, bewerten und kontrollieren. Zu den gängigen Methoden gehören beispielsweise die Risikoanalyse, bei der potenzielle Risiken systematisch ermittelt und bewertet werden, sowie die Risikomatrix, die eine visuelle Darstellung der Risiken in Bezug auf ihre Auswirkungen und Eintrittswahrscheinlichkeiten bietet. Darüber hinaus kommen Tools wie Risikoregister zum Einsatz, in denen alle identifizierten Risiken dokumentiert und überwacht werden können. Die Verwendung von Projektmanagementsoftware mit integrierten Risikomanagementfunktionen erleichtert zudem die Verwaltung von Risiken im gesamten Projektverlauf. Durch den gezielten Einsatz dieser Methoden und Tools wird das Risikomanagement im Projektmanagement optimiert und trägt maßgeblich zum Erfolg des Projekts bei.

Wie kann man das Risiko minimieren oder kontrollieren, um den Projekterfolg zu sichern?

Um den Projekterfolg zu sichern, ist es entscheidend, das Risiko im Rahmen des Risikomanagements zu minimieren oder zu kontrollieren. Dies kann durch eine systematische Identifikation und Bewertung potenzieller Risiken sowie die Implementierung geeigneter Maßnahmen zur Risikokontrolle erreicht werden. Indem das Projektteam frühzeitig mögliche Risiken erkennt und proaktiv darauf reagiert, können negative Auswirkungen reduziert oder vermieden werden. Die kontinuierliche Überwachung und Anpassung des Risikomanagementplans während des gesamten Projektlebenszyklus gewährleistet, dass unvorhergesehene Probleme rechtzeitig erkannt und bewältigt werden, was letztendlich zur Sicherung des Projekterfolgs beiträgt.