Risiken im Projektmanagement: Herausforderungen und Lösungsansätze

Projektmanagement ist ein wesentlicher Bestandteil jeder Organisation, um komplexe Aufgaben effizient zu koordinieren und erfolgreich abzuschließen. Doch mit jedem Projekt gehen auch Risiken einher, die den Erfolg gefährden können. Es ist daher entscheidend, diese Risiken frühzeitig zu identifizieren, zu bewerten und geeignete Maßnahmen zur Risikominimierung zu ergreifen.

Typische Risiken im Projektmanagement

Einige der häufigsten Risiken im Projektmanagement sind:

- Ungenügende Ressourcen: Mangelnde Budgetierung oder Personalausstattung kann zu Verzögerungen und Qualitätsproblemen führen.

- Nicht klar definierte Ziele: Wenn Ziele nicht eindeutig festgelegt sind, kann dies zu Missverständnissen und ineffektiver Arbeitsweise führen.

- Kommunikationsprobleme: Unklare Kommunikation innerhalb des Teams oder mit Stakeholdern kann zu Missverständnissen und Konflikten führen.

- Änderungen im Projektumfang: Unvorhergesehene Änderungen können den Zeitplan durcheinanderbringen und das Budget sprengen.

- Risiko von Technologieausfällen: Technische Probleme oder Ausfälle können den Fortschritt des Projekts erheblich beeinträchtigen.

Lösungsansätze zur Risikominimierung

Um die genannten Risiken im Projektmanagement zu minimieren, sind folgende Maßnahmen hilfreich:

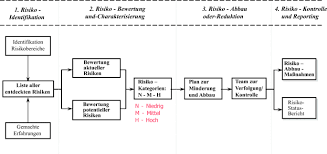

- Risikoanalyse: Führen Sie eine gründliche Analyse der potenziellen Risiken durch, bevor das Projekt startet. Identifizieren Sie mögliche Bedrohungen und deren Auswirkungen.

- Risikobewertung: Bewerten Sie die identifizierten Risiken hinsichtlich ihrer Eintrittswahrscheinlichkeit und ihres Schadenspotenzials. Priorisieren Sie sie entsprechend.

- Risikoplanung: Entwickeln Sie einen detaillierten Plan zur Bewältigung der identifizierten Risiken. Definieren Sie klare Maßnahmen zur Risikovermeidung oder -minderung.

- Kommunikation: Stellen Sie sicher, dass die Kommunikation innerhalb des Teams sowie mit Stakeholdern klar und offen ist. Regelmäßige Updates helfen, potenzielle Konflikte frühzeitig zu erkennen und anzugehen.

- Kontinuierliches Monitoring: Behalten Sie die identifizierten Risiken während des gesamten Projektablaufs im Blick. Passen Sie Ihre Strategien bei Bedarf an veränderte Umstände an.

Durch eine proaktive Herangehensweise an das Risikomanagement können Organisationen effektiv mit den Herausforderungen im Projektmanagement umgehen und erfolgreiche Ergebnisse erzielen.

Häufig gestellte Fragen zu Risiken im Projektmanagement: Erkennung, Minimierung und Kommunikation

- Welche Risiken können im Projektmanagement auftreten?

- Wie kann man Risiken im Projektmanagement frühzeitig erkennen?

- Welche Maßnahmen gibt es zur Risikominimierung im Projektmanagement?

- Wie wirken sich unzureichende Ressourcen auf ein Projekt aus?

- Welche Rolle spielt die Kommunikation bei der Bewältigung von Risiken im Projektmanagement?

Welche Risiken können im Projektmanagement auftreten?

Im Projektmanagement können verschiedene Risiken auftreten, die den Erfolg eines Projekts gefährden können. Dazu gehören unter anderem unzureichende Ressourcen wie Budget oder Personal, nicht klar definierte Ziele, Kommunikationsprobleme innerhalb des Teams oder mit Stakeholdern, unerwartete Änderungen im Projektumfang und das Risiko von Technologieausfällen. Eine gründliche Risikoanalyse und -bewertung sowie eine effektive Risikoplanung sind entscheidend, um diese Risiken zu identifizieren und geeignete Maßnahmen zur Risikominimierung zu ergreifen.

Wie kann man Risiken im Projektmanagement frühzeitig erkennen?

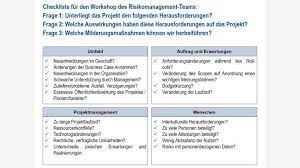

Um Risiken im Projektmanagement frühzeitig zu erkennen, ist eine systematische Herangehensweise entscheidend. Zunächst ist es wichtig, ein Bewusstsein für potenzielle Risikofaktoren zu schaffen und diese aktiv zu identifizieren. Dies kann durch die Durchführung von Risikoanalysen und -workshops erfolgen, bei denen Teammitglieder und Stakeholder ihre Perspektiven einbringen können. Ein regelmäßiger Austausch über mögliche Risiken sowie die Verwendung von Checklisten und Erfahrungswerten aus früheren Projekten können ebenfalls dazu beitragen, frühzeitig aufkommende Risiken zu erkennen. Durch eine offene Kommunikation und eine proaktive Herangehensweise können Projektmanager sicherstellen, dass potenzielle Gefahren rechtzeitig erkannt und angemessen behandelt werden, um den Projekterfolg nicht zu gefährden.

Welche Maßnahmen gibt es zur Risikominimierung im Projektmanagement?

Im Projektmanagement gibt es verschiedene Maßnahmen zur Risikominimierung, um potenzielle Gefahren für den Projekterfolg zu reduzieren. Dazu gehören eine gründliche Risikoanalyse, bei der mögliche Risiken identifiziert und bewertet werden, sowie die Entwicklung eines detaillierten Risikoplans mit konkreten Maßnahmen zur Vermeidung oder Minderung von Risiken. Eine klare Kommunikation innerhalb des Teams und mit Stakeholdern ist ebenfalls entscheidend, um Missverständnisse zu vermeiden und Konflikte frühzeitig anzugehen. Durch kontinuierliches Monitoring der identifizierten Risiken während des gesamten Projektablaufs können Organisationen flexibel auf Veränderungen reagieren und den Projekterfolg langfristig sichern.

Wie wirken sich unzureichende Ressourcen auf ein Projekt aus?

Unzureichende Ressourcen können sich äußerst negativ auf ein Projekt auswirken. Wenn ein Projekt nicht über ausreichende finanzielle Mittel, qualifiziertes Personal oder die notwendige technische Ausstattung verfügt, können Verzögerungen im Zeitplan auftreten und die Qualität der Arbeit beeinträchtigt werden. Mangelnde Ressourcen können zu Frustration im Team führen, da die Mitarbeiter möglicherweise überlastet sind und Schwierigkeiten haben, ihre Aufgaben effektiv zu erfüllen. Darüber hinaus kann ein unzureichendes Budget dazu führen, dass wichtige Meilensteine nicht erreicht werden und das gesamte Projekt gefährdet ist. Es ist daher entscheidend, angemessene Ressourcen bereitzustellen und diese sorgfältig zu planen, um den Erfolg eines Projekts sicherzustellen.

Welche Rolle spielt die Kommunikation bei der Bewältigung von Risiken im Projektmanagement?

Die Kommunikation spielt eine entscheidende Rolle bei der Bewältigung von Risiken im Projektmanagement. Eine klare und effektive Kommunikation innerhalb des Teams sowie mit Stakeholdern ist unerlässlich, um potenzielle Risiken frühzeitig zu erkennen und angemessen darauf zu reagieren. Durch offenen Austausch von Informationen können Missverständnisse vermieden, Konflikte gelöst und die Zusammenarbeit verbessert werden. Eine transparente Kommunikation trägt dazu bei, dass alle Beteiligten über aktuelle Entwicklungen informiert sind und gemeinsam an Lösungen arbeiten können, um Risiken zu minimieren und den Projekterfolg zu sichern.