EU-Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) 2016/679: Was Sie wissen müssen

Die EU-Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) 2016/679 ist eine wegweisende Regelung, die den Schutz personenbezogener Daten in der Europäischen Union stärken soll. Sie trat am 25. Mai 2018 in Kraft und bringt umfassende Änderungen für Unternehmen und Verbraucher mit sich.

Eines der zentralen Ziele der DSGVO ist es, die Rechte der Bürgerinnen und Bürger in Bezug auf ihre persönlichen Daten zu stärken. Dazu gehören unter anderem das Recht auf Auskunft, Berichtigung, Löschung und Datenübertragbarkeit. Unternehmen müssen transparenter darüber informieren, wie sie Daten sammeln, speichern und verarbeiten.

Die DSGVO legt auch strenge Anforderungen an den Datenschutz fest. Unternehmen müssen angemessene technische und organisatorische Maßnahmen ergreifen, um die Sicherheit personenbezogener Daten zu gewährleisten. Bei Verstößen drohen empfindliche Bußgelder von bis zu 20 Millionen Euro oder 4 % des weltweiten Jahresumsatzes.

Die DSGVO gilt nicht nur für Unternehmen innerhalb der EU, sondern auch für Organisationen außerhalb der EU, die personenbezogene Daten von EU-Bürgern verarbeiten. Dies hat dazu geführt, dass viele Unternehmen weltweit ihre Datenschutzpraktiken überarbeitet haben, um den Anforderungen der Verordnung gerecht zu werden.

Insgesamt zielt die DSGVO darauf ab, das Vertrauen der Verbraucher in den Umgang mit ihren Daten zu stärken und einen einheitlichen Datenschutzstandard in der gesamten EU zu etablieren. Durch die Einhaltung der Bestimmungen der DSGVO können Unternehmen nicht nur Bußgelder vermeiden, sondern auch das Vertrauen ihrer Kunden gewinnen und langfristige Beziehungen aufbauen.

9 Tipps zur Einhaltung der DSGVO: So schützen Sie personenbezogene Daten effektiv

- Stellen Sie sicher, dass Ihre Daten gemäß der DSGVO sicher und geschützt sind.

- Informieren Sie sich über Ihre Rechte bezüglich Ihrer persönlichen Daten nach der DSGVO.

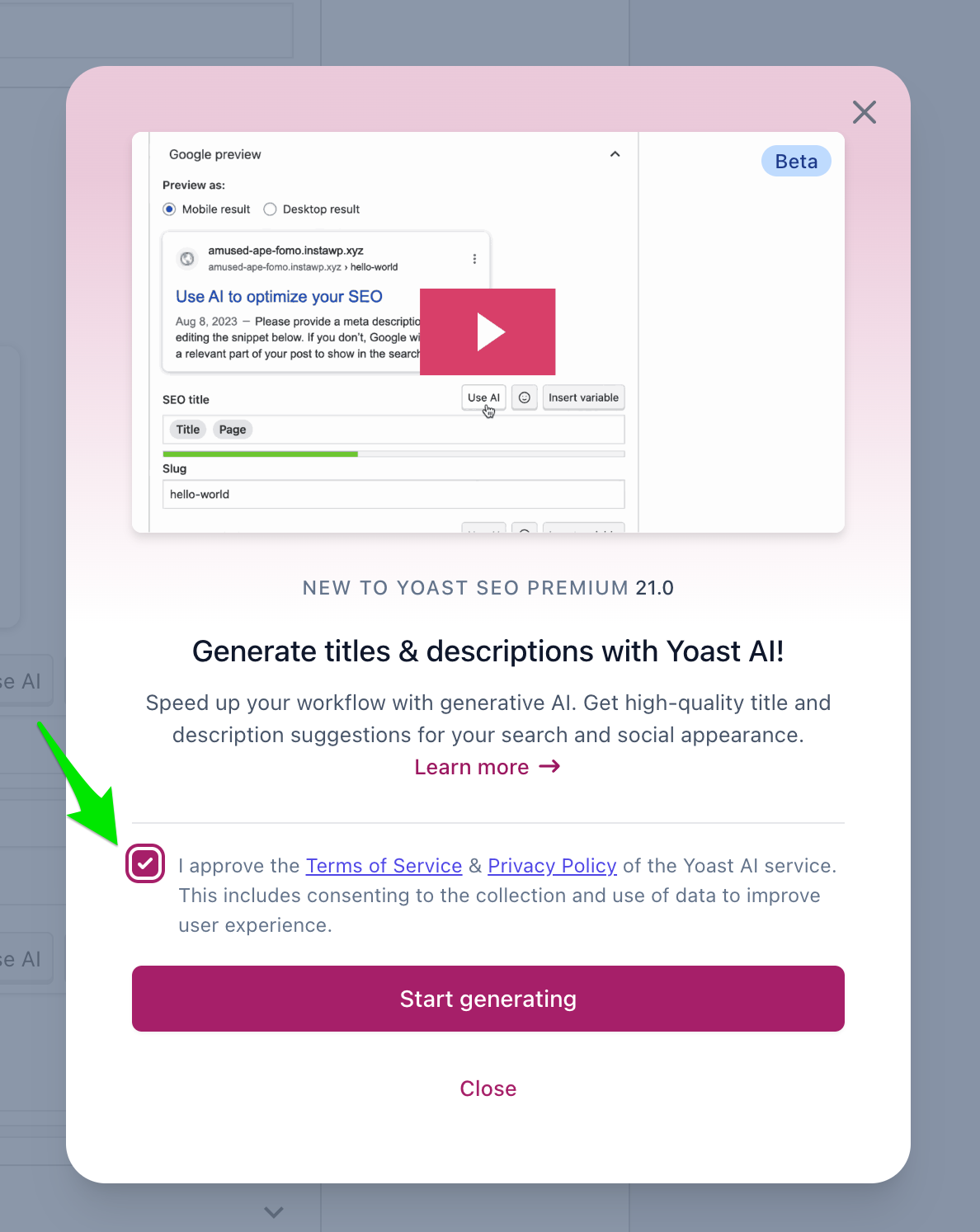

- Holen Sie bei Bedarf die Einwilligung von Personen ein, bevor Sie ihre Daten verarbeiten.

- Achten Sie darauf, dass personenbezogene Daten nur für den vorgesehenen Zweck verwendet werden.

- Regelmäßige Überprüfung und Aktualisierung Ihrer Datenschutzrichtlinien sind wichtig.

- Sorgen Sie dafür, dass nur autorisierte Personen Zugriff auf personenbezogene Daten haben.

- Melden Sie Datenschutzverletzungen gemäß den Vorschriften der DSGVO.

- Berücksichtigen Sie die Grundsätze der Datensparsamkeit und Speicherbegrenzung bei der Verarbeitung von Daten.

- Schulen Sie Ihr Personal regelmäßig im Umgang mit personenbezogenen Daten gemäß der DSGVO.

Stellen Sie sicher, dass Ihre Daten gemäß der DSGVO sicher und geschützt sind.

Es ist von entscheidender Bedeutung, sicherzustellen, dass Ihre Daten gemäß der Datenschutz-Grundverordnung der EU 2016/679 sicher und geschützt sind. Die DSGVO legt strenge Anforderungen an den Datenschutz fest, um die Vertraulichkeit und Integrität personenbezogener Informationen zu gewährleisten. Indem Sie angemessene Sicherheitsmaßnahmen ergreifen, wie die Verschlüsselung sensibler Daten und die Implementierung von Zugriffskontrollen, können Sie nicht nur die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften sicherstellen, sondern auch das Vertrauen Ihrer Kunden in den Umgang mit ihren persönlichen Informationen stärken.

Informieren Sie sich über Ihre Rechte bezüglich Ihrer persönlichen Daten nach der DSGVO.

Es ist wichtig, dass Sie sich über Ihre Rechte bezüglich Ihrer persönlichen Daten gemäß der Datenschutz-Grundverordnung der EU (DSGVO) informieren. Die DSGVO gewährt Ihnen als Verbraucher wichtige Rechte wie das Recht auf Auskunft, Berichtigung, Löschung und Datenübertragbarkeit. Indem Sie sich über diese Rechte informieren, können Sie sicherstellen, dass Ihre Daten angemessen geschützt und verarbeitet werden und dass Unternehmen transparent mit Ihren persönlichen Informationen umgehen.

Holen Sie bei Bedarf die Einwilligung von Personen ein, bevor Sie ihre Daten verarbeiten.

Es ist entscheidend, bei Bedarf die Einwilligung von Personen einzuholen, bevor man ihre Daten gemäß der EU-Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) 2016/679 verarbeitet. Die Einwilligung muss freiwillig, informiert und eindeutig sein, und die betroffene Person muss klar darüber informiert werden, wie ihre Daten verwendet werden. Durch das Einholen einer ordnungsgemäßen Einwilligung können Unternehmen sicherstellen, dass sie im Einklang mit den Datenschutzbestimmungen handeln und das Recht auf informationelle Selbstbestimmung der Betroffenen respektieren.

Achten Sie darauf, dass personenbezogene Daten nur für den vorgesehenen Zweck verwendet werden.

Es ist entscheidend, sicherzustellen, dass personenbezogene Daten gemäß den Bestimmungen der EU-Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) 2016/679 nur für den vorgesehenen Zweck verwendet werden. Unternehmen und Organisationen sollten transparent sein und sicherstellen, dass die Daten nur für die spezifischen Zwecke genutzt werden, für die sie erhoben wurden. Indem sie sicherstellen, dass personenbezogene Daten nicht zweckentfremdet werden, können sie das Vertrauen der Betroffenen wahren und gleichzeitig den rechtlichen Anforderungen gerecht werden.

Regelmäßige Überprüfung und Aktualisierung Ihrer Datenschutzrichtlinien sind wichtig.

Die regelmäßige Überprüfung und Aktualisierung Ihrer Datenschutzrichtlinien gemäß der EU-Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) 2016/679 ist von entscheidender Bedeutung. Indem Sie sicherstellen, dass Ihre Richtlinien den aktuellen gesetzlichen Anforderungen entsprechen und die besten Datenschutzpraktiken widerspiegeln, können Sie das Vertrauen Ihrer Kunden stärken und potenzielle Risiken für die Sicherheit personenbezogener Daten minimieren. Durch eine kontinuierliche Anpassung Ihrer Datenschutzrichtlinien bleiben Sie nicht nur konform, sondern zeigen auch Ihr Engagement für den Schutz der Privatsphäre und den verantwortungsvollen Umgang mit sensiblen Informationen.

Sorgen Sie dafür, dass nur autorisierte Personen Zugriff auf personenbezogene Daten haben.

Es ist entscheidend, sicherzustellen, dass nur autorisierte Personen Zugriff auf personenbezogene Daten gemäß der EU-Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) 2016/679 haben. Durch die Implementierung strenger Zugriffskontrollen und Berechtigungen können Unternehmen sicherstellen, dass sensible Informationen nur von befugten Mitarbeitern eingesehen oder bearbeitet werden können. Indem sie den Zugriff auf personenbezogene Daten beschränken und überwachen, tragen Unternehmen dazu bei, Datenschutzverletzungen zu verhindern und die Integrität der Daten zu gewährleisten.

Melden Sie Datenschutzverletzungen gemäß den Vorschriften der DSGVO.

Es ist entscheidend, Datenschutzverletzungen gemäß den Vorschriften der EU-Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) 2016/679 zu melden. Unternehmen sind verpflichtet, Datenschutzverletzungen unverzüglich und innerhalb von 72 Stunden nach ihrer Entdeckung an die zuständige Datenschutzaufsichtsbehörde zu melden. Durch die rechtzeitige Meldung von Datenschutzverletzungen gemäß den Bestimmungen der DSGVO können Unternehmen nicht nur ihre Compliance gewährleisten, sondern auch das Vertrauen ihrer Kunden in den Schutz ihrer Daten stärken.

Berücksichtigen Sie die Grundsätze der Datensparsamkeit und Speicherbegrenzung bei der Verarbeitung von Daten.

Bei der Verarbeitung von Daten gemäß der EU-Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) 2016/679 ist es entscheidend, die Grundsätze der Datensparsamkeit und Speicherbegrenzung zu berücksichtigen. Dies bedeutet, dass Unternehmen nur die für den jeweiligen Verarbeitungszweck erforderlichen Daten sammeln und verwenden sollten. Durch die Beschränkung der Datenmenge auf das Notwendigste wird nicht nur die Privatsphäre der Betroffenen geschützt, sondern auch das Risiko von Datenlecks oder Missbrauch minimiert. Indem Unternehmen diese Grundsätze konsequent anwenden, können sie sicherstellen, dass sie im Einklang mit den Datenschutzbestimmungen handeln und das Vertrauen ihrer Kunden in den Umgang mit ihren persönlichen Informationen stärken.

Schulen Sie Ihr Personal regelmäßig im Umgang mit personenbezogenen Daten gemäß der DSGVO.

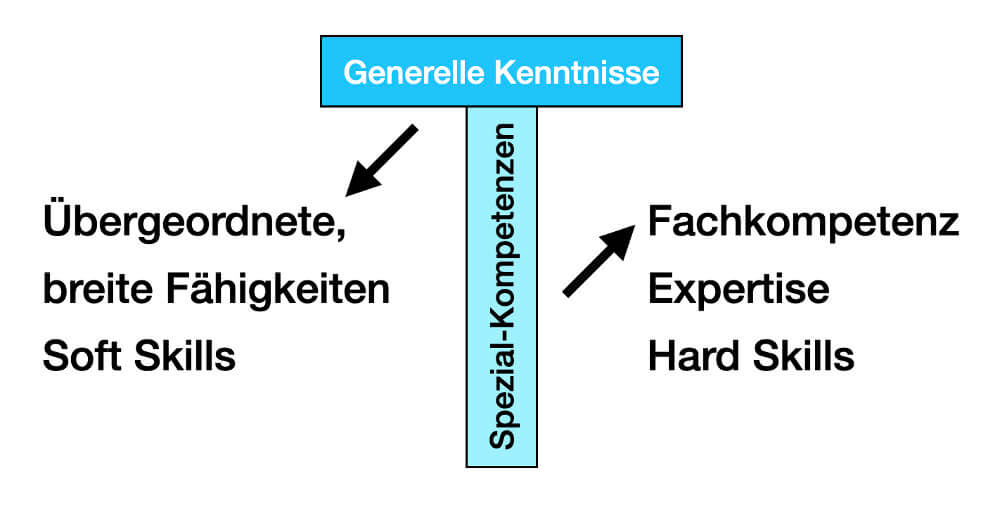

Ein wichtiger Tipp im Zusammenhang mit der EU-Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) 2016/679 ist, dass Unternehmen ihr Personal regelmäßig im Umgang mit personenbezogenen Daten gemäß den Bestimmungen der Verordnung schulen sollten. Dies gilt insbesondere für Unternehmen, die sensible Daten verarbeiten. Durch Schulungen können Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter für den korrekten Umgang mit personenbezogenen Daten sensibilisiert werden, was dazu beiträgt, Datenschutzverletzungen zu vermeiden und die Einhaltung der DSGVO sicherzustellen.