Datenschutzverordnung der EU: Was Unternehmen wissen müssen

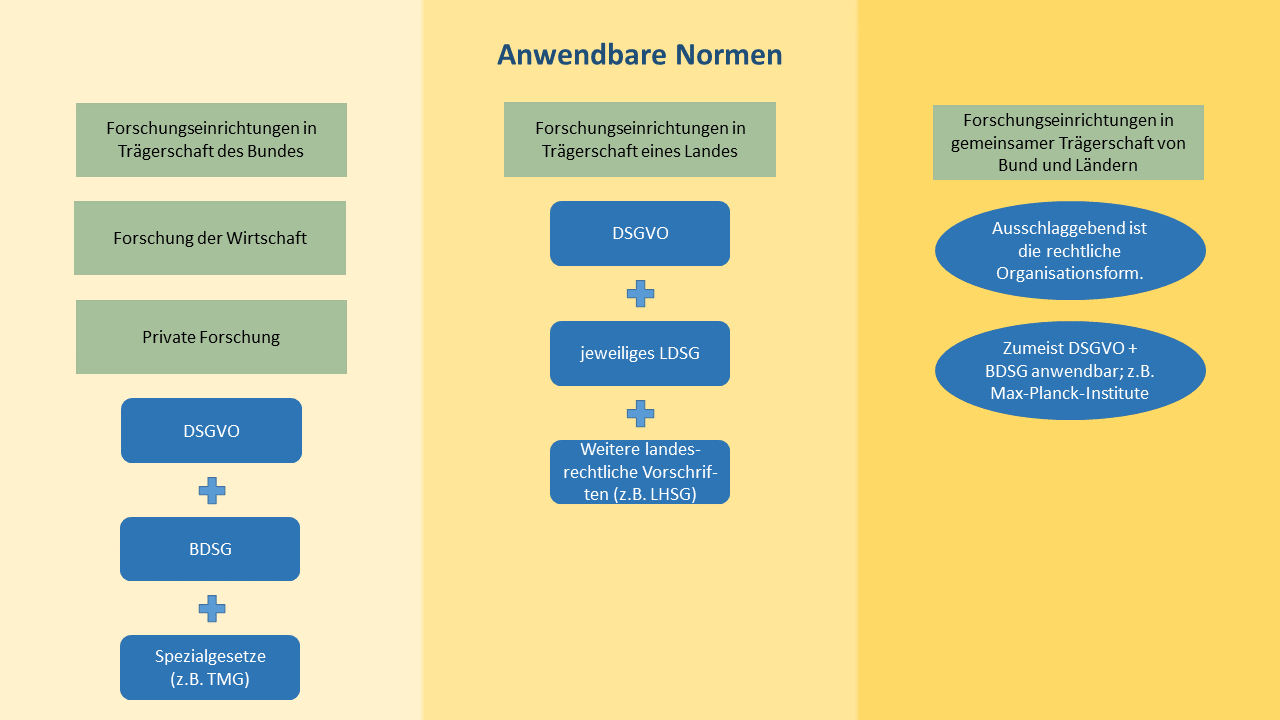

Die Datenschutzverordnung der Europäischen Union, auch bekannt als Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO), ist eine wegweisende Gesetzgebung, die den Schutz personenbezogener Daten innerhalb der EU regelt. Seit ihrer Einführung im Mai 2018 hat die DSGVO erhebliche Auswirkungen auf Unternehmen in der gesamten EU und darüber hinaus.

Ein zentraler Aspekt der DSGVO ist die Stärkung der Rechte von Einzelpersonen in Bezug auf ihre persönlichen Daten. Unternehmen müssen transparenter darüber informieren, wie sie Daten sammeln, verwenden und speichern. Zudem sind sie verpflichtet, angemessene Sicherheitsmaßnahmen zu ergreifen, um die Vertraulichkeit und Integrität dieser Daten zu gewährleisten.

Unternehmen, die gegen die Bestimmungen der DSGVO verstoßen, riskieren empfindliche Geldstrafen. Daher ist es für Organisationen jeglicher Größe und Branche unerlässlich, sich mit den Anforderungen der Verordnung vertraut zu machen und sicherzustellen, dass ihre Datenschutzpraktiken konform sind.

Die DSGVO hat auch dazu geführt, dass viele Unternehmen ihre Datenschutzrichtlinien überarbeitet und ihre Datensicherheitsmaßnahmen verbessert haben. Dies trägt nicht nur zum Schutz der Privatsphäre von Einzelpersonen bei, sondern stärkt auch das Vertrauen der Verbraucher in die Unternehmen.

Insgesamt stellt die Datenschutzverordnung der EU eine wichtige Entwicklung im Bereich des Datenschutzes dar und fordert Unternehmen dazu auf, einen verantwortungsvollen Umgang mit personenbezogenen Daten sicherzustellen. Indem sie sich an die Vorschriften halten und den Schutz personenbezogener Daten ernst nehmen, können Unternehmen nicht nur potenzielle Bußgelder vermeiden, sondern auch das Vertrauen ihrer Kunden stärken.

9 Wichtige Tipps zur Einhaltung der Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) in der EU

- Informieren Sie sich über die Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO).

- Benennen Sie einen Datenschutzbeauftragten, wenn erforderlich.

- Führen Sie eine Datenschutz-Folgenabschätzung durch.

- Sorgen Sie für angemessene Sicherheitsmaßnahmen bei der Datenverarbeitung.

- Achten Sie auf die Rechte der betroffenen Personen (z. B. Auskunftsrecht).

- Halten Sie ein Verzeichnis von Verarbeitungstätigkeiten bereit.

- Regeln Sie die Auftragsverarbeitung in Verträgen mit Dienstleistern.

- Melden Sie Datenschutzverletzungen innerhalb von 72 Stunden an die Aufsichtsbehörde.

- Schulen und sensibilisieren Sie Ihre Mitarbeiter für den Datenschutz.

Informieren Sie sich über die Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO).

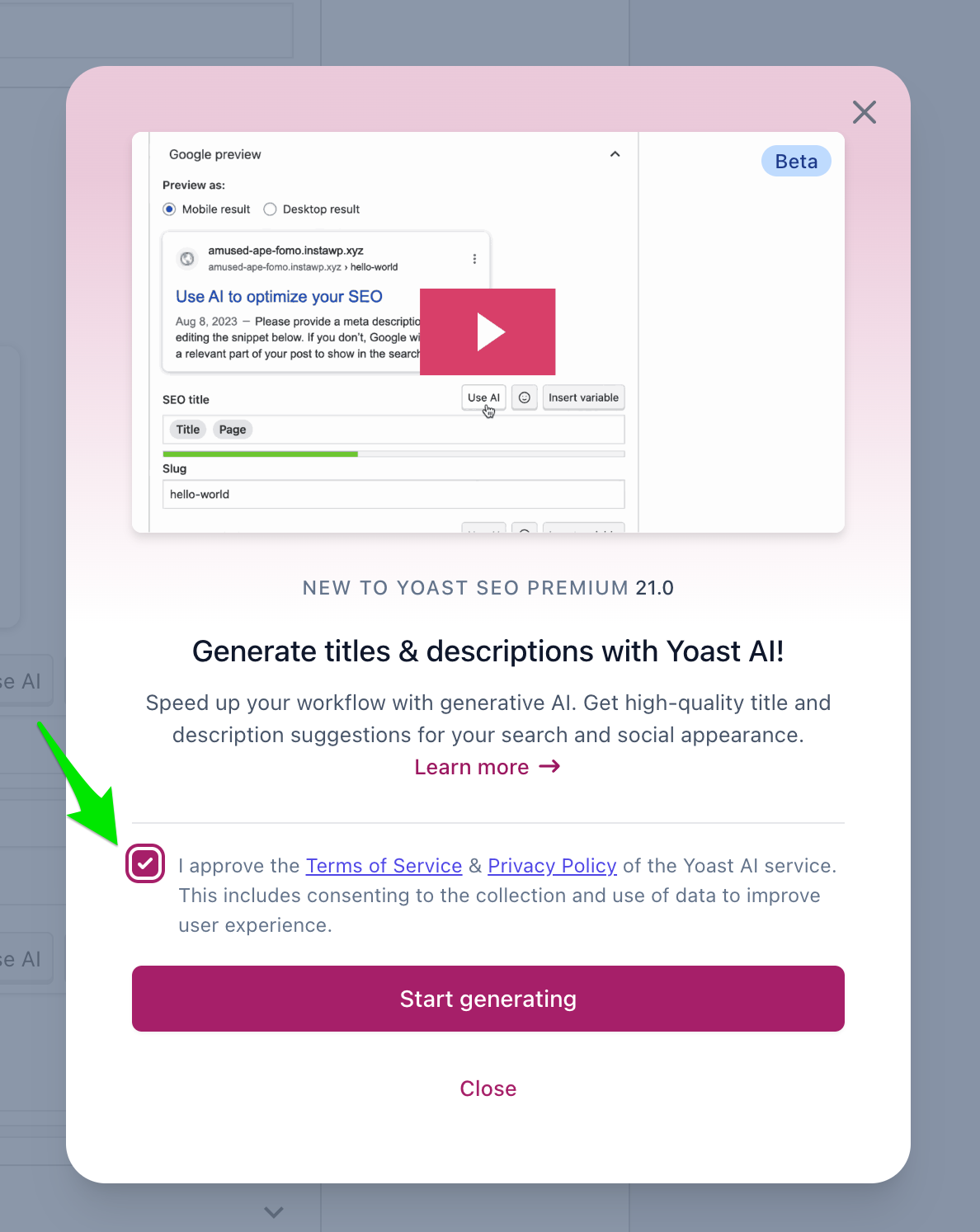

Es ist entscheidend, dass Unternehmen und Organisationen sich eingehend über die Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) informieren. Die DSGVO legt klare Regeln fest, wie personenbezogene Daten erhoben, verarbeitet und geschützt werden müssen. Durch das Verständnis der Bestimmungen der Verordnung können Unternehmen sicherstellen, dass ihre Datenschutzpraktiken den gesetzlichen Anforderungen entsprechen und somit das Vertrauen ihrer Kunden stärken. Es lohnt sich daher, sich aktiv mit der DSGVO auseinanderzusetzen und gegebenenfalls entsprechende Maßnahmen zur Einhaltung der Vorschriften zu ergreifen.

Benennen Sie einen Datenschutzbeauftragten, wenn erforderlich.

Es ist wichtig, dass Unternehmen die Datenschutzverordnung der EU ernst nehmen und sicherstellen, dass sie alle erforderlichen Maßnahmen ergreifen. Ein wichtiger Schritt dabei ist die Benennung eines Datenschutzbeauftragten, wenn dies gesetzlich vorgeschrieben ist. Ein Datenschutzbeauftragter ist dafür verantwortlich, die Einhaltung der Datenschutzbestimmungen zu überwachen, Schulungen für Mitarbeiter durchzuführen und als Ansprechpartner für Datenschutzfragen zu fungieren. Durch die Benennung eines Datenschutzbeauftragten können Unternehmen sicherstellen, dass sie den Anforderungen der DSGVO entsprechen und ein hohes Maß an Datenschutz gewährleisten.

Führen Sie eine Datenschutz-Folgenabschätzung durch.

Eine wichtige Maßnahme im Rahmen der Datenschutzverordnung der EU ist die Durchführung einer Datenschutz-Folgenabschätzung. Durch diesen Prozess können Unternehmen potenzielle Risiken für die Datenschutzkonformität identifizieren und geeignete Maßnahmen zur Risikominimierung ergreifen. Indem eine Datenschutz-Folgenabschätzung durchgeführt wird, können Unternehmen sicherstellen, dass sie die Anforderungen der DSGVO erfüllen und den Schutz personenbezogener Daten gewährleisten.

Sorgen Sie für angemessene Sicherheitsmaßnahmen bei der Datenverarbeitung.

Es ist entscheidend, dass Unternehmen angemessene Sicherheitsmaßnahmen bei der Datenverarbeitung gemäß der Datenschutzverordnung der EU implementieren. Durch die Umsetzung von robusten Sicherheitsvorkehrungen wie Verschlüsselungstechnologien, Zugriffskontrollen und regelmäßigen Sicherheitsüberprüfungen können Unternehmen die Vertraulichkeit und Integrität der personenbezogenen Daten gewährleisten. Indem sie sicherstellen, dass ihre Daten vor unbefugtem Zugriff oder Missbrauch geschützt sind, können Unternehmen nicht nur die Anforderungen der DSGVO erfüllen, sondern auch das Vertrauen ihrer Kunden in ihre Datenschutzpraktiken stärken.

Achten Sie auf die Rechte der betroffenen Personen (z. B. Auskunftsrecht).

Es ist entscheidend, die Rechte der betroffenen Personen gemäß der Datenschutzverordnung der EU zu respektieren, insbesondere das Auskunftsrecht. Unternehmen sollten sicherstellen, dass sie den Einzelpersonen transparente Informationen darüber geben, wie ihre Daten verarbeitet werden und welche Rechte sie in Bezug auf ihre persönlichen Informationen haben. Durch die Achtung dieser Rechte können Unternehmen nicht nur die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften gewährleisten, sondern auch das Vertrauen und die Zufriedenheit ihrer Kunden stärken.

Halten Sie ein Verzeichnis von Verarbeitungstätigkeiten bereit.

Es ist entscheidend, ein Verzeichnis von Verarbeitungstätigkeiten gemäß der Datenschutzverordnung der EU bereitzuhalten. In diesem Verzeichnis sollten alle Datenverarbeitungsaktivitäten dokumentiert werden, einschließlich der Art der verarbeiteten Daten, der Zwecke der Verarbeitung, der Kategorien von betroffenen Personen und Empfängern sowie der geplanten Sicherheitsmaßnahmen. Durch die Pflege eines solchen Verzeichnisses können Unternehmen nicht nur ihre Konformität mit den Datenschutzbestimmungen nachweisen, sondern auch eine transparente und strukturierte Datenverarbeitungspraxis gewährleisten.

Regeln Sie die Auftragsverarbeitung in Verträgen mit Dienstleistern.

Es ist entscheidend, die Auftragsverarbeitung klar und umfassend in Verträgen mit Dienstleistern zu regeln, um den Anforderungen der Datenschutzverordnung der EU gerecht zu werden. Indem die Verantwortlichkeiten und Pflichten sowohl des Auftraggebers als auch des Auftragnehmers deutlich definiert werden, wird sichergestellt, dass personenbezogene Daten gemäß den gesetzlichen Vorgaben verarbeitet und geschützt werden. Durch eine klare Regelung der Auftragsverarbeitung in Verträgen können potenzielle Risiken minimiert und die Datensicherheit gewährleistet werden.

Melden Sie Datenschutzverletzungen innerhalb von 72 Stunden an die Aufsichtsbehörde.

Gemäß der Datenschutzverordnung der EU (DSGVO) ist es entscheidend, Datenschutzverletzungen unverzüglich zu melden. Unternehmen sind verpflichtet, jegliche Verletzungen des Schutzes personenbezogener Daten innerhalb von 72 Stunden an die zuständige Aufsichtsbehörde zu melden. Diese zeitnahe Benachrichtigung ermöglicht es den Behörden, angemessen auf den Vorfall zu reagieren und gegebenenfalls Maßnahmen zum Schutz der betroffenen Daten zu ergreifen. Durch die Einhaltung dieser Frist können Unternehmen nicht nur ihrer gesetzlichen Verpflichtung nachkommen, sondern auch das Vertrauen ihrer Kunden in ihre Datenschutzpraktiken stärken.

Schulen und sensibilisieren Sie Ihre Mitarbeiter für den Datenschutz.

Es ist entscheidend, Schulungen für Ihre Mitarbeiter zu Datenschutzthemen anzubieten und ihr Bewusstsein für die Datenschutzverordnung der EU zu schärfen. Indem Sie sie über die Bestimmungen und Anforderungen der DSGVO informieren, können Sie sicherstellen, dass sie die Bedeutung des Schutzes personenbezogener Daten verstehen und entsprechend handeln. Sensibilisierte Mitarbeiter sind ein wichtiger Bestandteil eines effektiven Datenschutzmanagements in Unternehmen und tragen dazu bei, Datenschutzverletzungen zu vermeiden und das Vertrauen der Kunden zu stärken.